Die dritte Generation

Obwohl begeisterter Modellflieger und generell an der Luftfahrt interessiert, habe ich lange gezögert, mir eine Drohne anzuschaffen. Als Veejay ist man ohnehin oft bis zur Lastgrenze bepackt, da muss ein weiterer Koffer nicht wirklich sein. Mit der dritten Drohnengeneration, die seit gut einem Jahr verfügbar ist, hat sich meine Einschätzung geändert. Drohnen wie die DJI Mini oder Mini 2 sind leistungsstark, handlich und leicht, wodurch sie deutlich weniger Beschränkungen unterliegen als die früher üblichen, größeren Exemplare. Auch der Preis ist auf das Niveau einer besseren Actioncam gepurzelt, was sie als „fliegende Kameras“ sogar für Videojournalisten interessant macht. Ich entschied mich für die DJI Mini 2, möchte aber hier keine Produktkritik schreiben oder ein Tutorial über die Grundlagen des Drohnenfliegens, gibt es doch Texte und Videos dazu schon im Überfluss. Vielmehr möchte ich den Einsatz von Mini-Drohnen aus der Perspektive des Veejays betrachten: Was ist möglich? Wo liegen die Grenzen? Wie kann ich knappe Produktionszeit und Geld sparen?

Einfach und doch komplex

Verglichen mit einem Modellflugzeug oder RC-Heli ist eine Drohne einfach zu steuern, um nicht zu sagen „idiotensicher“, nimmt die Elektronik dem Piloten doch einen Großteil der Arbeit ab. Heißt aber nicht, dass die Sache profan ist, schließlich kommt noch die Tätigkeit als Kameramann hinzu. Zudem verlässt man im professionellen Einsatz den Schonraum der Hobbyisten und unterliegt de jure den gleichen Regeln wie Piloten manntragender Flugzeuge. Da spielen plötzlich Dinge wie aktuelle Notams (Notices to Airmen), ständige Flugverbotszonen, Mindest- oder Maximalflughöhen eine Rolle und Verstöße können richtig teuer werden. Es lohnt also, die Sache mit der gebotenen Sorgfalt anzugehen – selbst als Videojournalist, der nur gelegentlich zum Drohnenpiloten wird.

Know-how, Hard- und Software

Seit Beginn des Jahres gilt die EU-Drohnenverordnung. Unterteilt nach Gewichtsklasse und Einsatzzweck wird darin festgelegt, was man darf und was nicht. Grob gesagt sind die Regeln umso strenger, je schwerer die Drohne ist, was für die Sub-250-Gramm-Klasse spricht. Für diese Leichtgewichte benötigt man nicht einmal den Kompetenznachweis des Luftfahrtbundesamts, auch „Kleiner Drohnenführerschein“ genannt. Ich würde dennoch empfehlen, ihn zu machen, einfach weil er nützliches Know-how vermittelt und dafür qualifiziert, bei Bedarf auch mal eine etwas größere Drohne zu fliegen. Zudem trägt dieser Nachweis zum professionellen Gesamteindruck bei, wenn man irgendwo eine Aufstiegsgenehmigung beantragt. Ich habe meinen auf eine Plastikkarte drucken lassen, damit ich ihn neben meinem Presseausweis immer griffbereit habe.

Hardwaremäßig bedarf es natürlich der Drohne selbst, wobei ich ein Leichtgewicht der Klasse A1/C0 für Veejays völlig ausreichend finde. Natürlich fehlen da Schmankerl wie Log-Profile, RAW-Aufzeichnung oder aktive Objektverfolgung, auch sind diese Zwerge nicht bei Sturmwind einsetzbar, doch dafür haben sie einen Vorteil, der für Videojournalisten schwerer wiegt: Man darf mit ihnen nah an Menschen heranfliegen, sogar über einzelne Personen hinweg und die Geräte sind auch in Innenräumen gut einsetzbar, denn seien wir mal ehrlich: Wir werden eher selten epische Flugaufnahmen im Hochgebirge durchführen, viel öfter wird die Drohne als preiswerter Ersatz für einen Kran oder einen Dolly dienen.

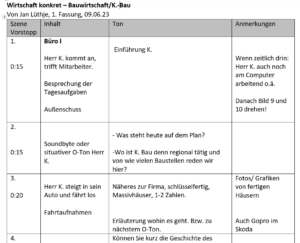

Geht auch im OP-Saal: Dreh mit Mini-Drohne

Beim Kauf der Drohne würde ich zu Fly-more Combos raten, d.h. man bekommt nicht nur die Drohne mit einem Akku, sondern gleich mehrere davon plus Ladegerät. Bei Flugzeiten von rund 20 Minuten je Akku bei der DJI Mini 2 wird sich jetzt mancher fragen: „Wozu brauche ich 60 Minuten Flugzeit, wenn ich allenfalls 2-3 Drohnenbilder pro Beitrag drehe?“ Der Punkt ist: Eine Drohne wird die meiste Zeit nur wartend in der Luft schweben, bzw. probeweise hin und her fliegen, während man Protagonisten dirigiert, Belichtung, Weißabgleich, den besten Ausschnitt, den besten Move, etc. festlegt und da ist ein Akku schnell verbraucht. Erfahrungsgemäß reicht eine Batteriefüllung für ein bis zwei Drehorte, selbst wenn man „sparsam fliegt“ und nur wenige Einstellungen dreht. Ein Tipp zum Zeit sparen: Flüge auf Google Earth oder Google Maps (im Satellitenbild-Modus) vorab proben.

Nicht zuletzt braucht man ein kompatibles Smartphone oder Tablet und mehrere Apps. Neben der eigentlichen Flug-App des Herstellers gehören dazu mindestens eine Wetter-App sowie die Droniq-App, die von der Deutschen Flugsicherung (DFS) abgesegnet ist. Sie hilft zu erkennen, ob man am jeweiligen Standort legal abheben darf oder nicht. Das eingebaute Geofencing der Hersteller, zumindest das von Markführer DJI, ist dafür nicht ausreichend genau. Was Zubehör angeht: Eine Sonnenblende für den Monitor, ob nun Smartphone oder Tablet, macht bei Außendrehs Sinn, ebenso ND-Filter, damit die Verschlusszeiten nicht durch die Decke gehen. Wer Nacht- oder Dämmerungsflüge plant, sollte zudem ein kleines Positionslicht kaufen, damit die Drohne sichtbar bleibt. Die meisten anderen Gadgets, die Drittanbieter auf den Markt werfen, kann man hingegen getrost vergessen, allen voran die überteuerten „Startpads“. Mini-Drohnen kann man problemlos aus der Hand starten und auch darauf landen und wer das partout nicht möchte, nimmt eben eine Fußmatte o.ä. als Startrampe, was allemal günstiger ist.

Wartung muss sein

Als Modellflieger weiß ich aus eigener Erfahrung, dass viele Crashs geschehen, weil der Pilot zu faul für einen Vorflugcheck war oder erkannte Mängel nach dem „wird schon gut gehen“-Prinzip ignoriert hat. Am besten macht man sich eine kleine Checkliste, die sowohl vor als auch nach jedem Flugtag kurz abgearbeitet wird: Sitzen die Propeller fest? Sind sie unbeschädigt? Können die Motoren frei drehen? Sind die Akkus intakt und geladen, bzw. auf Lagerspannung ? … und so weiter. Defekte sollte man sofort beheben oder konsequent am Boden bleiben, wenn das nicht möglich ist. Kleinere Arbeiten kann man oft selbst durchführen, doch anders als Modellflugzeuge sind Drohnen nur bedingt für die Eigenreparatur ausgelegt und im Zweifel sollte man die Finger davon lassen. DJI bietet eine preiswerte Versicherung an, die Schäden und sogar Totalverluste weitgehend abdeckt, meiner Meinung nach eine gute Investition.

Ob Drohne oder Modellflugzeug: Ein Vorflugcheck muss sein.

Last but not least benötigt man eine spezielle Haftpflichtversicherung und die liegt so bei 150 Euro pro Jahr, wenn man die Drohne beruflich einsetzt, egal wie klein sie auch sein mag. Der eine oder andere dürfte versucht sein, darauf zu verzichten oder eine deutlich günstigere Police für den Hobbygebrauch abzuschließen, aber davon möchte ich abraten. Man fliegt dann effektiv ohne Versicherungsschutz, der auch einer Mini-Drohne „gut steht“, sollte sie aus 30 Metern Höhe auf einen Porsche knallen. Nicht zuletzt wird die Versicherung immer überprüft, wenn man bei Behörden eine Aufstiegsgenehmigung beantragt und das bleibt bei professioneller Nutzung kaum aus. Von daher gehört es auch zum Lehrplan für angehende Drohnenpiloten, sich mit den regionalen Genehmigungsverfahren vertraut zu machen, um Kundenanfragen kompetent beantworten zu können.

Fliegen lernen!

Der vielleicht wichtigste Punkt: Drohnen nehmen dem Piloten vieles ab, komplexe Flugmanöver lassen sich per Knopfdruck erledigen, ebenso die Rückkehr zum Startpunkt aus großer Entfernung. Wie riskant es ist, solchen Automatiken blind zu vertrauen, belegen zahllose YouTube-Videos. Leute rammen mit ihren Drohnen Gebäude, versenken sie im Meer oder ähnliches. Fast immer ist der Grund, dass die Piloten die Grenzen der Geräte nicht kennen oder mit der manuellen Steuerung überfordert sind. Doch die muss man instinktiv beherrschen, wenn die App einfriert, der Satellitenempfang ausfällt oder man die Drohne in engen Bereichen fliegt. Insbesondere das „inversive Steuern“ will geübt sein, also das Fliegen, wenn die Drohne auf einen zukommt, denn dann wirken einige Steuerbefehle plötzlich umgekehrt.

Wie das lernen? Flugsimulatoren für Modellflieger sind eine gute Lösung, ebenso kleine RC-Helis oder Multicopter ohne Kamera. Mit solchen preiswerten Modellen schult man das motorische Gedächtnis und lernt gezwungenermaßen zu fliegen, ohne auf den Monitor zu starren, bietet der doch nur einen verzerrten Blickwinkel. Deshalb ist es auch schwierig, Entfernungen auf dem Display realistisch einzuschätzen, ein weiterer Grund für viele der oben erwähnten Unfälle.

Möglichkeiten und Grenzen

Moderne Mini-Drohnen sind leistungsstarke Werkzeuge, allerdings gibt es Grenzen. Mal abgesehen davon, dass in Deutschland ohnehin nur VLOS-Flüge (Visual Line Of Sight = Fluggerät muss mit bloßem Auge sichtbar bleiben) erlaubt sind, kommt es im urbanen Umfeld oft zu Störsignalen, die die effektive Reichweite auf wenige hundert Meter reduzieren. Erfahrungsgemäß liegt die sinnvolle Flugdistanz für journalistische Einsätze aber ohnehin bei wenig mehr als einem Häuserblock und auch „Höhenflüge“ machen ästhetisch kaum Sinn. Von sehr weit oben bekommt man nur ein Luftbild, wie man es schon tausendmal gesehen hat, ihre spezifischen Stärken kann eine Drohne ausspielen, wenn sie dicht über oder an Objekten vorbeifliegt – eben dort, wo ein Hubschrauber oder ein Flugzeug kaum hinkäme. Das Bild unten entstand über einem Modellflugplatz, wo Aufstiege bis 450 Meter (mit Spotter) erlaubt sind. Ich habe bei 330 m aufgehört, denn schon in dieser Höhe war klar: Das ist völlig reizlos.

Niedriger ist besser: 30 Meter Höhe waren völlig ausreichend, um den Traktor auf dem Feld nebenan zu begleiten.

Und in Bodennähe? Zwar kann eine Drohne bisweilen ein Gimbal ersetzen, allerdings wird man mit handgeführtem Kamerasupport hier fast immer bessere Ergebnisse erzielen, es sei denn, man ist zufällig „Meisterpilot“, der z.B. eine enge Kreisfahrt perfekt aus dem Handgelenk heraus fliegt. Was aber richtig gut geht: Lange Fahrten durch Gänge oder größere Räume, Hochfahrten bis dicht unter die Zimmerdecke und von dort aus der Blick von oben auf die Protagonisten.

Für rasante Fahrten durch offene Fenster und unter Tischen hindurch, wie sie in manchen Werbespots gezeigt werden, sind normale Kameradrohnen untauglich. Das geht nur mit speziellen Geräten, so genannten Cinewhoops, letztlich modifizierte Renndrohnen mit aufgesetzter Actioncam, die per Videobrille gesteuert werden. Mag sein, dass irgendwann Hybride auf den Markt kommen, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind Cinewhoops eine eigene Drohnenkategorie für ein begrenztes Einsatzspektrum.

Nun kann man auch mit Standard-Drohnen spektakuläre Flugaufnahmen erzeugen, wobei als spektakulär oft „schnell“ und „nah vorbei“ empfunden wird. Drohnen-Profis sind hier klar im Vorteil, verfügen sie doch oft über Fluggeräte, bei denen man den Job aufteilen kann: Der Pilot konzentriert sich aufs Fliegen, ein Kameramann auf die Bildgestaltung. Als Veejay mit Mini-Drohne muss man beides erledigen, was durchaus möglich ist. Allerdings sollte man solche Takes zunächst im Langsamflug üben und auch erst dann, wenn man sich den Flugbereich vorher genau angeschaut hat. Die beste Lösung ist oftmals, sich bei der Aufnahme langsam rückwärts von einem Objekt zu entfernen. Im Schnitt dreht man die Bewegungsrichtung dann einfach um und beschleunigt sie nach Belieben.

Zur Bildqualität: Die Mini 2 liefert in HD oder 4K Aufnahmen, die für Onlinevideos und journalistische TV-Beiträge ausreichen, aber natürlich nicht für High End-Produktionen. Auch ist sie nicht Livestream-tauglich, was man ja annehmen könnte, schließlich schickt sie Vorschaubilder direkt ans Handy/Tablet. Die sind allerdings so komprimiert, dass sie tatsächlich nur als „Vorschau“ taugen, also z.B. um der Redaktion per WhatsApp einen ersten Eindruck vom Dreh zu übermitteln.

The Legal Eagle

Nicht selten wird überschätzt, was mit einer Drohne spontan möglich, bzw. erlaubt ist. So muss man für banale Luftaufnahmen im Berliner Regierungsbezirk mit einem mehrwöchigen Papierkrieg rechnen, in den (Stand April 2021) zwei Luftfahrtbehörden und das Bezirksamt involviert sind, zuzüglich Gebühren, versteht sich. So oder so ähnlich ist das auch bei Aufnahmen in Industriegebieten, über Bundeswasserstraßen, in der Nähe von Krankenhäusern u.v.m. Das genehmigungsfreie Drehen im öffentlichen Raum, an das wir als Journalisten gewöhnt sind, gilt nicht für „fliegende Kameras“. Grundsätzlich genehmigungsfrei ist der Betrieb in Innenräumen – da muss nur der Hausherr zustimmen.

Selbst kleine Drohnen machen Lärm und wenn Originalton eine Rolle spielt, sind sie ziemlich nutzlos, es sei denn, man greift zu einem Trick: Die Motoren einfach nicht starten, sondern die Drohne mit der Hand führen, also als das ausgezeichnete Gimbal, das sie so nebenbei eben auch sind. Den Ton muss der Veejay dann allerdings extern aufzeichnen, denn Drohnen haben kein Mikro an Bord.

Noch ein Hinweis: Manche Kunden sind der Meinung, dass man eine Drohne so schnell und unbürokratisch „in die Luft werfen“ könne, wie man eine Kamera aufs Stativ bringt. Dem ist nicht so. Neben der Berücksichtigung rechtlicher Aspekte bedarf es der technischen Vorbereitung (Vorflugcheck, Kompasskalibrierung, Kalibrierung der Kreisel, Sichtprüfung des Flugbereichs …), die einfach mal Zeit in Anspruch nimmt. Entsprechend sollte man als Videojournalist kommunizieren, dass allein für „einen kurzen Überflug“ mindestens 30 Minuten Produktionszeit einzuplanen sind. Besser eine Stunde.

Veejay, Katze und Drohne. Die Mini2 passt problemlos mit in jede Kameratasche

Lohnt es oder nicht?

Mancher Kollege mag sich jetzt denken: „Ist mir alles zu umständlich, da lasse ich lieber die Finger von.“ Damit hat er oder sie vielleicht sogar Recht, aber einfacher geht es eben nicht. Die aktuelle Regelungsdichte ist eine Folge davon, dass manche Drohnenflieger vermeintliche Freiräume missbraucht haben, bis hin zu lebensgefährdenden Aufstiegen in Einflugschneisen von Flughäfen.

Wer sich trotzdem auf das „Abenteuer Drohne“ einlässt, wird, das garantiere ich, dabei jede Menge Spaß und nicht zuletzt glückliche Kunden haben. Es ist nur schwer zu erklären, aber gute Luftaufnahmen haben eine fast magische Aura, die keinen Betrachter unberührt lässt und jeden Film aufwertet, auch und gerade dort, wo man es kaum erwartet. So bei Filmen von Videojournalisten.

Doch das war‘s im Grunde auch schon, was die Unterschiede zum klassischen EB-Team betraf. Wie jenes wurden die Veejays der ersten und zweiten Generation, aus der ich stamme, primär für reguläre TV-Produktionen eingesetzt. Recherchieren, Drehen, Schneiden, vielleicht noch eine grobe Tonmischung und gut, die Feinheiten der Postpro wurden vom Sender, bzw. von Fachpersonal übernommen.

Doch das war‘s im Grunde auch schon, was die Unterschiede zum klassischen EB-Team betraf. Wie jenes wurden die Veejays der ersten und zweiten Generation, aus der ich stamme, primär für reguläre TV-Produktionen eingesetzt. Recherchieren, Drehen, Schneiden, vielleicht noch eine grobe Tonmischung und gut, die Feinheiten der Postpro wurden vom Sender, bzw. von Fachpersonal übernommen.